2021년 대량 조달에 성공한 인공관절 사례를 보면 인공고관절 가격은 3.5만위안에서 7천위안으로 급락한 인공 무릎관절 가격은 3.2만위안에서 5천위안으로 급락했다.

인공고관절은 7000위안이 140만원이고 인공 무릎 관절은 5000위안이 100만원.

인공관절을 만드는 코렌텍 사업보고서에 따르면 병원 소비자가격 기준 인공고관절은 180만원, 인공무릎관절 120만원

그래서 결론은 중국의 인공관절 가격이 80% 인하된 이유는 복잡한 유통 경로에서 오는 비용 감소와 의사에게 돌아가는 리베이트 감소 등의 거품을 제거한 것이다.

수분, 인공관절 시장에서는 정부가 나서 대량 조달을 통해 즉 거품이 꺼졌지만 임플란트 시장은 원래 민간병원 영역에서 완전 경쟁을 하던 시장이었다.중국에는 한국의 유디치과처럼 프랜차이즈 치과가 존재하기 때문에 이미 정부의 대량 조달과 같은 협상력으로 할인 구매하고 있었다.때문에 정부가 주도하는 vbp 정책은 임플란트 시장에서 큰 의미가 없다는 의견도 있다.

닝보시가 발표한 임플랜트 대량조달 소모품 수입가격을 보면 상한가가 1500위안 위안30 만원다.오스템 사업보고서를 보면 픽스처와 아반던트, 크라운을 포함한 소모품의 소비자가격은 36만원으로 출고가는 훨씬 낮아질 것으로 보인다.

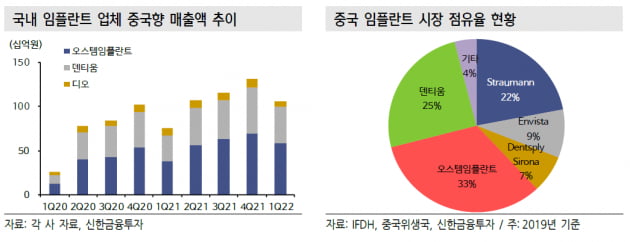

이 가격이면 할인 없이 중국 정부가 주도하는 대량 조달에 납품할 수 있는 수준으로 보인다.국내 임플란트 회사는 이미 중저가 시장에서 가격경쟁력을 갖고 긴 임상레코드가 있지만 중국 의료기관에 등록된 14개 임플란트 회사는 매출이 고작 몇 백억원 정도로 자본비용이 큰 임플란트 시장에서는 경쟁하기 어려운 수준이고 그에 걸맞은 임상레코드도 없다.

때문에 vbp 소모품 가격을 보면 국산과 수입은 500위안(원화=10만원) 차이이며 의료수가를 포함한 수입 임플란트의 총 시술 가격은 중국산보다 불과 15% 높은 수준이다.

불과 15%의 가격 차이가 나는데 중국산으로 할까? ●임상 레코드가 풍부한 수입산(국내산)을 한다?고 묻는다면 중국인까지도 수입산할 것이다.

한국 임플란트는 중저가 시장에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있어 스트라우만 아스트라와 같은 고가 임플란트는 중국 정부가 요구하는 1500위안에 가격을 맞추기 어렵다.

임플란트 vbp 시행한다고 발표한 지 꽤 됐지만 한참 늦춰진 임플란트 vbp가 성공적으로 중국 전역에서 시행될지 모르지만 성공적으로 시행된다고 해도 그 혜택은 한국 기업이 받지 않을까 하는 생각.